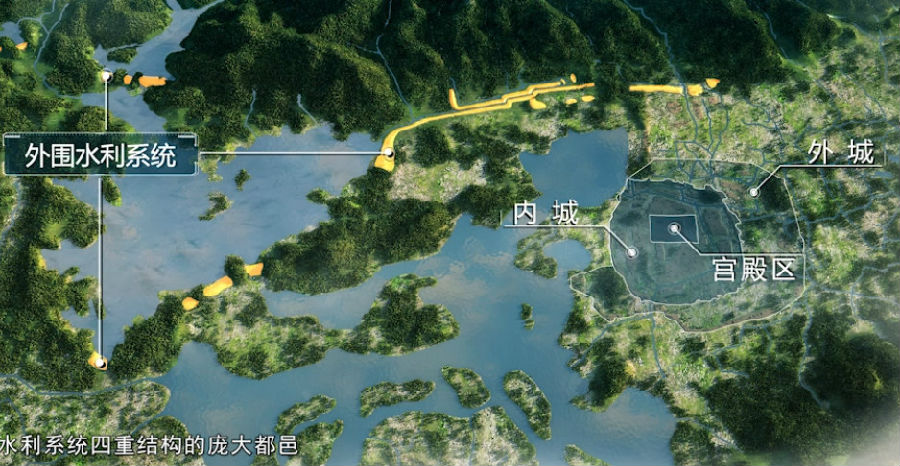

保障全了,建城就方便了。我们可以先从整体上认识一下这座古城。

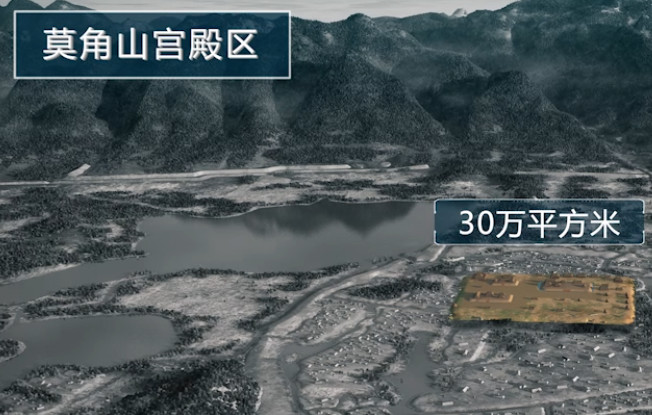

大小莫角山一带是宫殿区,也就是“王”的居所;偏西的反山安葬着历代的“王”与同等级的权贵;城墙的东北与西南对角是雉山和凤山,自然山体成了城墙的角楼;8座水城门和1座陆城门构成了古城的全部出入口。

令人惊叹的是,良渚古城这种内外有别、体现阶级分化的结构,与后世封建王朝建都的模式高度一致。不需拿其他古都来比较,我们就拿杭州说话。

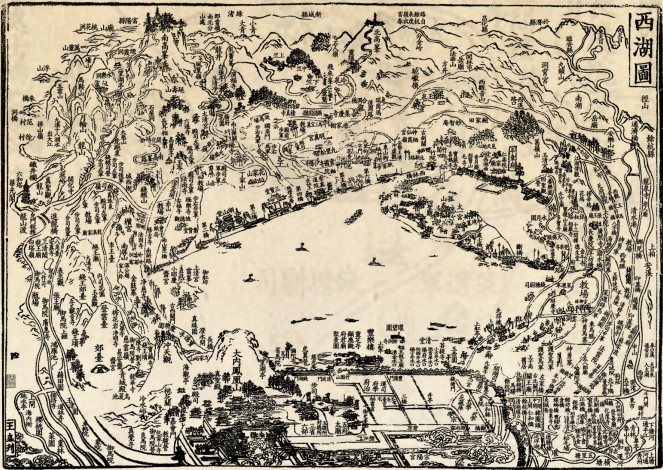

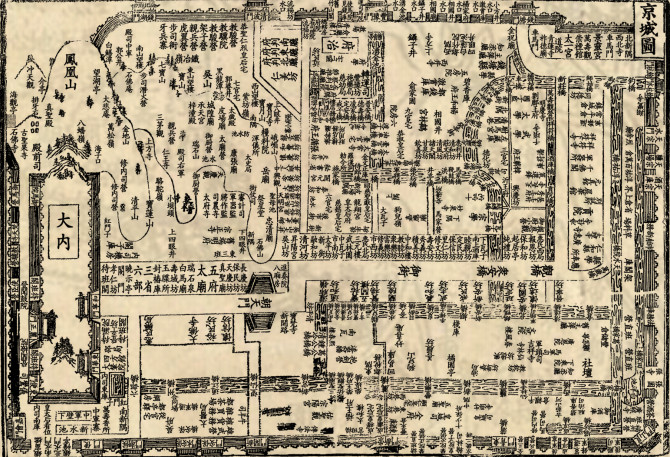

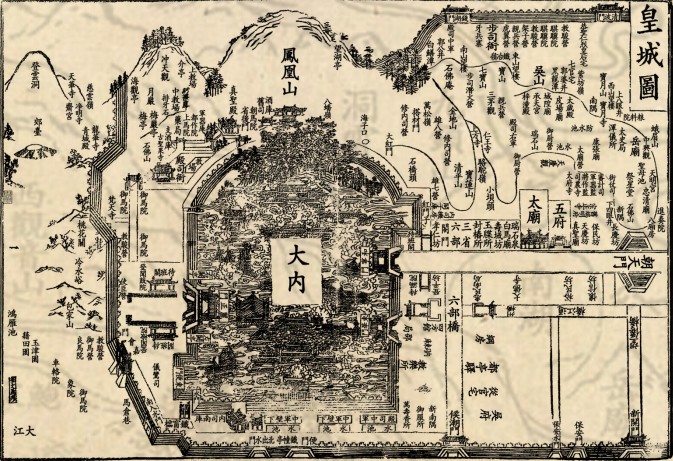

《咸淳临安志》中有“京城四图”,记录的就是南宋临安城的结构。

▲浙江图

▲西湖图

▲京城图

▲皇城图

“京城四图”分为浙江图、西湖图、京城图、皇城图,如果对照着良渚古城的结构看,皇城图内的区域相当于莫角山宫殿区,京城图内的区域就是良渚古城的内城,西湖图内的区域是良渚古城的内城外郭,而浙江图大致就是良渚古城外的大面积鱼米之乡。

尽管城市格局、建造方式都有很大的不同,但是从功能规划的角度看,良渚先民与几千年后的南宋人有着高度的默契——高高的城墙拱卫着居中的主君,依托山地、水利之势让王卧高于整座城市的平均海拔,让掌握着国家大权的王能够俯瞰全城,以此彰显至高的地位。

让我们来看看城内的建设细节:良渚古城的莫角山宫殿区是良渚古城的制高点,历代良渚王居住和办公的地方,其中最大的一座房屋占地900㎡。

紫禁城三大殿,太和殿2377㎡,保和殿1240㎡,中和殿580㎡,放到数千年后的清朝,良渚王的房屋规模也能排进紫禁城前三,恢弘程度可见一斑。

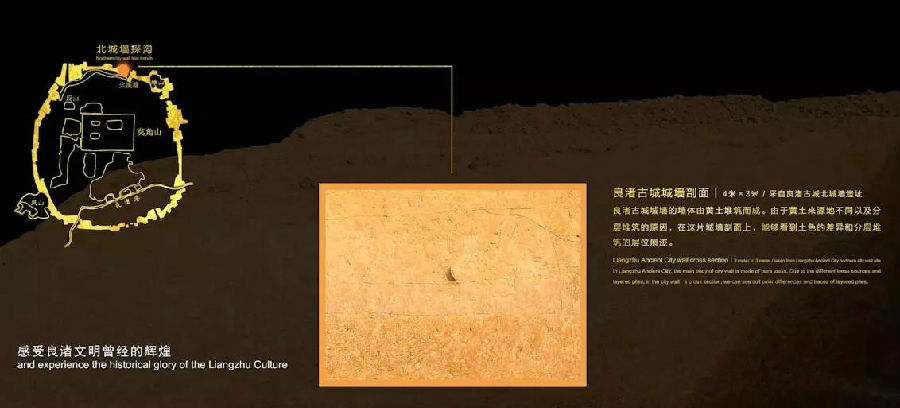

良渚古城的城墙总长6000米,它有个特点,特别宽,最宽的地方达150米。比我国现存最完整的古代城垣——明朝洪武年间建造的西安古城墙(底宽18米,顶宽15米)至少还要宽2倍以上。因为实在太宽了,良渚人索性就在城墙上造房子,过日子。

整个古城和水利系统的总土石方量:约1005万立方米!这个数字很抽象,举两个例子你就明白了。

这个工程需要多少时间?1万个人,以农闲时间参与建设100天计算,需要近30年才能完成全部的工程,而良渚人平均寿命大约只有27岁。

杭州西湖文化广场的室外广场面积约10万平方米,如果用1005万立方米的土石方,可以把整个室外广场抬高100米。

水利的兴修、城市的建设、农业的发展,带来的是人口的增长。据推算,良渚古城在鼎盛时期的人口约40000人。早期文明起源地,美索不达米亚平原的乌尔古城人口约34000人,印度河流域的摩亨佐达罗城人口约40000人。

这是什么概念?类比当代,从人口方面来说,良渚古城就是一线城市,而且是国际级的一线大城市。

▲良渚古城规划示意图